【四十九日までに】曹洞宗の白木位牌と本位牌の違いとは?

はじめに

「位牌っていつ用意すればいいの?」「白木位牌と本位牌ってどう違うの?」

そんな疑問を抱く方は多いものです。特に曹洞宗では、法要の節目や位牌の扱い方に意味があり、タイミングや形式を間違えると不安になる方も少なくありません。

この記事では、曹洞宗における白木位牌と本位牌の違いを中心に、準備のタイミングや注意点をわかりやすく解説します。

曹洞宗における位牌の意味と重要性

まず、白木位牌と本位牌の違いを知る前に、「位牌とは何か」「曹洞宗でどのように扱われるか」を理解しておくことが大切です。

位牌の役割とは?

位牌(いはい)は、故人の戒名や俗名、没年月日、享年などを記した木の札で、ご先祖様の魂の依代(よりしろ)とされるものです。

曹洞宗を含む多くの宗派では、位牌を仏壇に安置し、日々の供養や法要の中心として扱います。

曹洞宗の考え方

曹洞宗では、先祖供養をとても大切にしており、位牌は家族と故人との精神的なつながりを保つための大切な存在とされています。位牌を通じて「感謝の心」「つながりの意識」を育むことが教えの一環です。

白木位牌とは?(仮位牌)

白木位牌の定義と目的

白木位牌とは、通夜や葬儀のときに使用する仮の位牌のことです。白木(しらき)とは、塗装をしていない無垢の木材のこと。

白木位牌はあくまで「仮の位牌」であり、葬儀後から四十九日法要までのあいだだけ使用されます。

特徴

- 木肌がそのままの白木製(塗装なし)

- 故人の戒名などが墨書きされる

- お寺から授かるか、葬儀社で準備されることが多い

なぜ必要なのか?

仮位牌として、故人の魂の宿る場所を確保し、火葬後から四十九日までの供養に使用します。四十九日法要までは、この白木位牌に対して手を合わせ、日々の供養を行います。

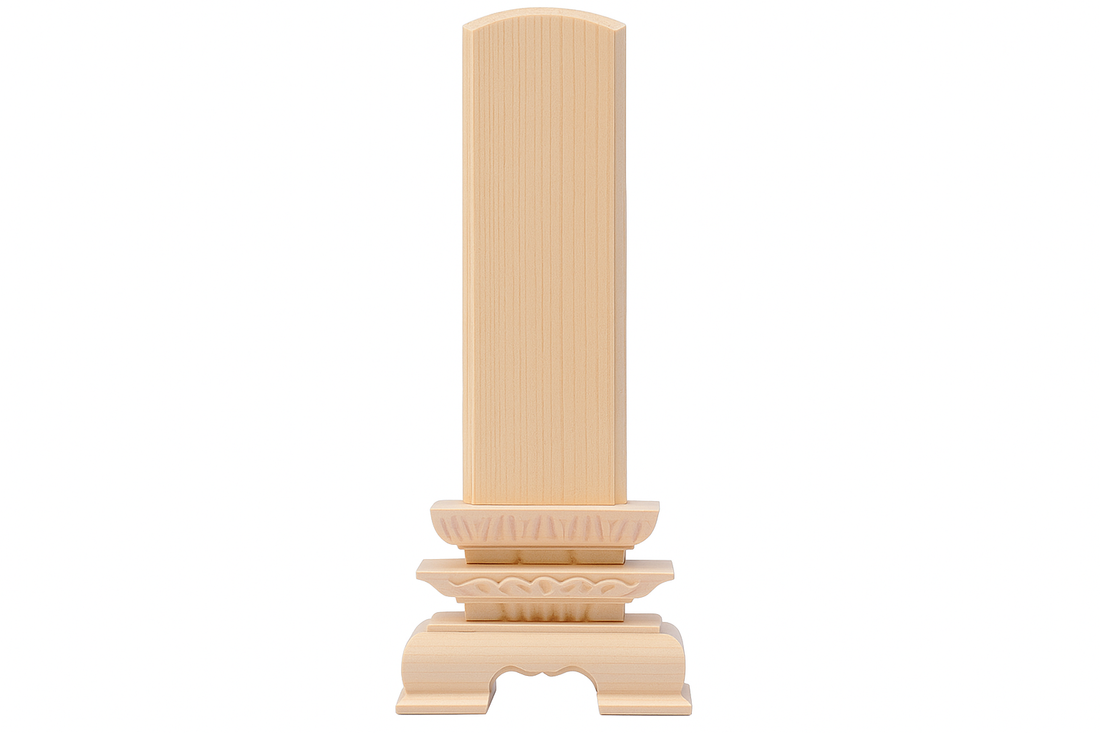

本位牌とは?(塗位牌)

本位牌の定義と目的

本位牌とは、四十九日法要以降に仏壇に安置する正式な位牌のことです。「塗位牌」とも呼ばれ、漆塗りや金箔仕上げなどが施されたものが一般的です。

特徴

- 黒塗りや漆塗りなど高級感のある仕上がり

- 戒名、俗名、没年月日、享年を正確に刻む

- 形状は「春日型」「勝美型」など曹洞宗で好まれる形式がある

- 何十年も祀り続ける前提で作られている

本位牌の役割

本位牌は、四十九日法要後に仏壇へ納め、家庭での永続的な供養に使用されます。年忌法要やお盆、命日などで手を合わせる対象となります。

白木位牌と本位牌の違いを徹底比較

|

項目 |

白木位牌(仮位牌) |

本位牌(塗位牌) |

|

使用時期 |

通夜~四十九日まで |

四十九日法要以降 |

|

素材 |

白木(無垢材) |

漆塗り・黒塗りなど |

|

表記方法 |

墨書き・簡易な表記 |

彫刻・金文字など正規表記 |

|

目的 |

仮の魂の依代 |

永続的な供養対象 |

|

用途 |

葬儀用・仮安置 |

仏壇に安置し継続的に祀る |

曹洞宗での正しい準備の流れ

ステップ1:通夜・葬儀で白木位牌を用意

- 通常は葬儀社が準備してくれる

- 戒名が決まっている場合は、僧侶が書き入れてくれる

ステップ2:四十九日法要の準備を始める

- 本位牌を選び、文字入れやサイズの相談をする

- 少なくとも2週間前には注文しておくと安心

ステップ3:本位牌を仏壇に安置

- 四十九日法要当日、僧侶に開眼供養(魂入れ)をしてもらう

- 以後は家庭で手を合わせ、年忌や命日に供養を続ける

本位牌選びの注意点

正確な情報を記入

戒名、俗名、没年月日、享年などは正確に確認しておきましょう。

仏壇とのサイズのバランスも重要

位牌の高さ(一般的に4寸~5寸)は仏壇の大きさに合わせて選びましょう。

よくある質問(Q&A)

Q1:白木位牌は処分するの?

A:四十九日法要のあと、お寺で「お焚き上げ」供養をしてもらうのが一般的です。自宅で保管することはおすすめされません。

Q2:白木位牌と本位牌、両方必要?

A:はい、基本的には両方必要です。白木位牌は仮のもの、本位牌は永続的な供養のためです。

Q3:四十九日までに本位牌が間に合わなかったら?

A:仮に間に合わなくても、白木位牌で法要を行い、後日開眼供養することも可能です。ただし、できる限り間に合わせるのが望ましいです。

まとめ|白木位牌と本位牌、それぞれの役割を正しく理解して供養を

曹洞宗の教えでは、故人の魂と向き合い、感謝の気持ちを持って日々手を合わせることが大切とされています。

そのためには、

- 白木位牌は仮の依代として、葬儀~四十九日までの供養に

- 本位牌は永続的な供養対象として、仏壇で丁寧に祀る

という役割の違いを理解し、正しく準備することが重要です。