【曹洞宗】夫婦位牌の作り方・費用・納期まで詳しく解説

はじめに

夫婦でひとつの位牌を作ることはできるのか――。近年、夫婦で連名の位牌を用意したいと考える方も少なくありません。

この記事では、曹洞宗における夫婦位牌の基本から、作成の流れ、費用、納期、そして注意点までを徹底的に解説します。

1. 曹洞宗における夫婦位牌の考え方

曹洞宗は禅宗の一派で、只管打坐(しかんたざ)という座禅を重んじる宗派です。

曹洞宗における位牌は、亡くなった方の魂が宿るとされる大切な依代(よりしろ)であり、法要や日々の礼拝において中心となるものです。

本来、位牌は1名につき1つが基本とされますが、近年では夫婦の絆を重視し、1つの位牌に連名で刻む「夫婦連名位牌」を作る家庭も増えてきました。

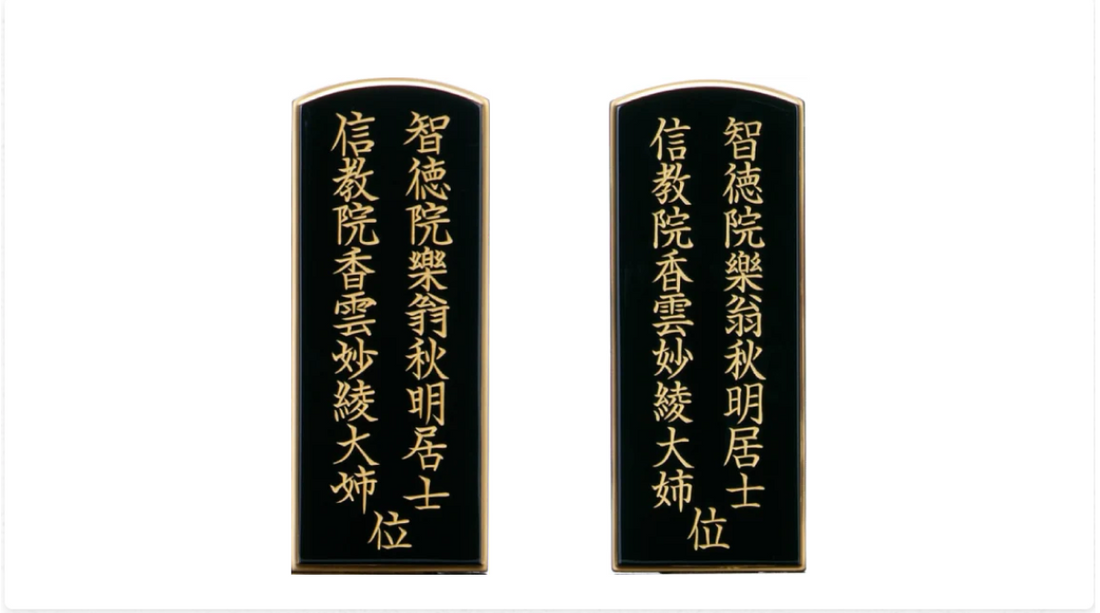

2. 夫婦連名位牌の構成と表記例

位牌の構成は以下のように、片側に一人ずつ記す形式が一般的です。

【表面(表側)】

- 右側:先に亡くなられたご主人

- 例:○○院 △△ 顕道 居士

- 左側:のちに亡くなられた奥様

- 例:○○院 △△ 顕子 大姉

※生前にどちらも戒名を授かっている場合は、あらかじめ両方刻んでおくことも可能(逆修位牌)

【裏面】

- 俗名と享年(または行年)をそれぞれに記載。

- 例:

- 俗名 ○○ 太郎/享年八十五歳

- 俗名 ○○ 花子/享年八十二歳

※まだご存命の配偶者の欄は空白にしておくのが一般的です。

3. 夫婦位牌の作成タイミング

(1)一人目が亡くなられたとき

- 連名の位牌を作り、もう一人の欄は空白にしておく

(2)両方亡くなられたあと

- 既存の位牌を一対として残す方法:それぞれ個別に作成した位牌を並べて祀る

- または新しく連名位牌を作ってまとめ直す方法もあります

(3)33回忌や50回忌を機に

- 先祖代々位牌にまとめる家庭もあります

4. 曹洞宗のルールと注意点

曹洞宗では、戒名・没年月日・俗名・年齢などの書き方に形式があります。

● 代表的な注意点

- 「之霊位」「新帰元」は白木位牌のみ、本位牌では入れない

- 文字色(金文字・朱文字)は用途によって選ぶ

- 金文字は一般的に使用される標準的な文字色。

- 朱文字は生前に戒名を授かった場合(逆修)に使用され、生前戒名や俗名の部分のみを赤く記すことが多いです。

- 「享年(数え年)」か「行年(満年齢)」かの選択

- 享年は数え年(生まれた年を1歳とし、以後元日に1歳加える)で記載する方法です。

- 行年は満年齢(誕生日を基準に数える)です。

- 地域やご家庭の方針により使い分けられますが、既存の位牌に合わせると自然です。

- 曹洞宗では戒名を授かるのが一般的

5. 費用の目安と選び方

● 価格帯の目安(夫婦位牌・本位牌)

- 塗位牌:2万円~10万円程度

- 唐木位牌:3万円~10万円程度

- モダン位牌:2万円~8万円程度

● 位牌の種類(素材・仕上げ)

- 塗位牌:漆を使用。重厚で格式高い。

- 唐木位牌:紫檀や黒檀など天然木を使用。高級感あり。

- モダン位牌:家具調仏壇に馴染むシンプルなデザイン。

仏壇との調和や既存の位牌と合わせて選ぶのがおすすめです。

6. 納期と注文の流れ

● 通常納期

- 約10~14営業日

- 特注や彫刻加工によっては2~3週間かかる場合も

● 注文の流れ(例)

- 白木位牌などを参考に戒名・俗名・命日を確認

- 位牌の種類・サイズを決定

- 彫刻内容を注文時に記入

- 仕上がり確認・納品

白木位牌に記された情報を元に、誤記を防ぐことができます。

7. よくある質問(FAQ)

Q1. 戒名がまだないのですが、夫婦位牌は作れますか?

→ 片側のみ戒名を刻み、もう一方は空欄で作成可能です。生前戒名(逆修)を授けられた場合は、朱文字で記載されることがあります。

Q2. 宗派が異なる夫婦の場合は?

→ 合同位牌も可能ですが、宗派による戒名・作法の違いを尊重する必要があるため、まずはお手次のお寺にご相談ください。

Q3. 後から片方を追加刻印できますか?

→ 基本的には可能です。ただし、素材や加工方法によっては困難な場合もあるため、注文時にあらかじめ確認しましょう。

まとめ

- 曹洞宗では、夫婦位牌を作る家庭も増えてきた

- 書き方・構成にルールがあるので注意

- 費用は2~10万円程度、納期は2週間前後

- 白木位牌を元に内容確認しながら丁寧に作成

夫婦の絆を形にする位牌は、故人を偲び、家族の心をつなぐ大切なものです。正しい知識をもって準備することで、安心して供養を行うことができるでしょう。