モダン仏壇に合う曹洞宗の本尊と脇侍の選び方|スタンド掛軸・三尊の飾り方ガイド

現代の住宅では、和室がない、スペースが限られている──そんなご家庭も増えています。

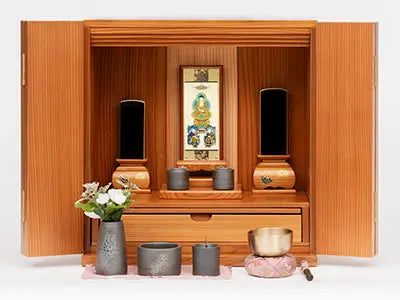

その中で人気を集めているのが「モダン仏壇」や「スタンド型掛軸」です。

リビングにも馴染むデザイン性の高さから選ばれる方が増えていますが、

曹洞宗の信徒にとって気になるのが、

「モダン仏壇でも作法的に大丈夫なのか」「本尊や脇侍はどう選び、どう安置すればよいのか」という点です。

この記事では、曹洞宗の教義や作法に基づきながら、

現代の暮らしに調和する本尊・脇侍の選び方と飾り方を、専門店の視点で分かりやすく解説します。

1. 曹洞宗における本尊と脇侍の基本構成(伝統的三尊形式)

曹洞宗は、鎌倉時代に道元禅師が開かれた禅宗の一派です。

「只管打坐(しかんたざ)」──つまり“ただひたすら坐禅をする”という修行を通じて、

心を整え、日々の中に仏の教えを生かすことを大切にしています。

その信仰の中心にあるのが、**本尊「釈迦牟尼仏(しゃかむにぶつ)」**です。

お釈迦様は実在の人物であり、「自らの心こそ仏である」という曹洞宗の考えの象徴でもあります。

● 本尊:釈迦牟尼仏

お釈迦様は、迷いや苦しみを超えて悟りを開いた存在。

曹洞宗では「仏とは遠くにあるものではなく、自らの中にある」という教えを重んじています。

したがって、釈迦如来は「自分の心を映す鏡」として家庭の仏壇にも祀られます。

● 脇侍:承陽大師・常済大師

曹洞宗では、本尊の左右に**承陽大師(じょうようだいし)と常済大師(じょうさいだいし)**をお祀りします。

向かって右:承陽大師(道元禅師 - 曹洞宗を開いた人物)

向かって左:常済大師(瑩山禅師 - 曹洞宗を広めた人物)

この三尊を並べる形式を「釈迦三尊(しゃかさんぞん)」と呼びます。

お釈迦様の悟りと、それを支える智慧と慈悲の調和を意味しており、

曹洞宗では代々大切に守られてきた伝統的な形です。

2. モダン仏壇でも曹洞宗の三尊は必要?

曹洞宗の教えでは、仏壇の大きさや見た目よりも「仏を敬う心」「礼拝の姿勢」が重視されます。仏壇がコンパクトであっても、釈迦如来と脇侍を祀ることが望ましいです。

現代では和室がない住宅や、共働きで忙しい家庭も多く、

「リビングで日常的に手を合わせたい」と考える方が増えています。

そうした背景から、家具のようにデザインされたモダン仏壇が支持を集めています。

ただし、祀る対象(本尊・脇侍)の組み合わせや並び順は伝統を尊重することが大切です。

デザインが現代的であっても、仏様をお迎えする心構えと配置の基本を守りましょう。

3. 曹洞宗における本尊と脇侍の飾り方(スタンド型掛軸の場合)

● 並び順の基本

スタンド掛軸でも、三尊の配置は従来の仏像と同じです。

【右】承陽大師 【中央】釈迦牟尼仏 【左】常済大師

● 掛軸の高さと間隔

- 中央の釈迦如来をやや高めに配置し、中心を引き立てる

- 脇侍は高さを揃え、釈迦如来よりわずかに低めに

- 掛軸間の間隔は3~5cm程度。狭すぎると圧迫感が出るため注意

三尊が調和して一体となるよう、落ち着いた配置を心がけましょう。

● 掛軸台・スタンドの素材選び

近年は木製、アクリル製、金属製など多様な掛軸スタンドがありますが、

曹洞宗では**「落ち着いた木目調」や「黒檀・紫檀風」**などのシックなものが好まれます。

光沢が強すぎる素材は避け、静寂の中に品を感じるものを選ぶと良いでしょう。

👉曹洞宗の方のためのスタンド型掛軸はこちら

4. 本尊・脇侍の種類と素材(仏像と掛軸の違い)

曹洞宗では、本尊を「仏像」でも「掛軸(絵像)」でもお祀りできます。

どちらを選ぶにしても、釈迦如来・承陽大師・常済大師の三尊をきちんと揃えることが基本です。

|

種類 |

特徴 |

メリット |

|

仏像(木彫・金属) |

伝統的で荘厳。立体感がある。 |

代々受け継ぐ価値が高い |

|

掛軸(紙・スタンド型) |

軽量で、モダン仏壇にも調和。 |

小スペースで洋室にも合う |

現代では、仏像を安置するスペースが取りづらいため、スタンド型掛軸が人気です。

アクリル製や金地のデザインなどもあり、モダン仏壇にも違和感なく溶け込みます。

5. モダン仏壇で祀るときの注意点(曹洞宗の作法に沿って)

① 本尊より高い位置に位牌を置かない

位牌は故人を偲ぶ対象であり、仏様より上に置くのは避けます。

段差がないモダン仏壇では、位牌を少し手前・低い位置に置くのが正しい配置です。

② 火の取り扱い

曹洞宗では朝夕にお線香を供えますが、現代の住宅では煙や火の扱いが心配な方も多いでしょう。その場合は電子線香や電気ローソクを使っても問題ありません。

③ 仏具の配置を整える

- 香炉は中央前方に

- 花立ては左、燭台は右の確認

-

位牌は奥に寄せすぎない

整った配置は、仏様への礼を表すとともに、見た目にも心が落ち着きます。

6. 省スペースでもできる三尊の祀り方

マンションやアパートでスペースが限られている場合は、以下の方法で曹洞宗の形式を維持できます。

- 三尊一体型の掛軸を選ぶ(中央に釈迦如来、左右に承陽大師・常済大師が小さく描かれる)

-

**一尊形式(釈迦如来のみ)**でも可

→ 本尊を中心に祀れば問題なく、のちに脇侍を追加しても良い。

曹洞宗では、「誠心誠意の礼拝」を重んじます。

たとえ一尊のみでも、真心を込めて日々お参りすれば、それが何よりの供養になります。

7. まとめ|モダン仏壇でも曹洞宗の心はそのままに

モダン仏壇を選ぶ理由は、「現代の暮らしに調和させながら、祈りを身近にしたい」という想いからです。

しかし、形が変わっても曹洞宗の教えの本質は変わりません。

本尊・釈迦如来を中心に、脇侍の承陽大師・常済大師を丁寧に祀ることで、

ご先祖や仏様への感謝を日々の中で育むことができます。

日々の生活の中で、静かに手を合わせる時間を持つこと。

それこそが、曹洞宗の教えに通じる「心の修行」なのです。

よくある質問(FAQ)

Q1. モダン仏壇を置く場所に決まりはありますか?

曹洞宗では、仏壇の設置場所に厳密な決まりはありませんが、清潔で静かな場所に安置することが大切です。

できれば、直射日光やエアコンの風が直接当たらない場所が望ましいです。

リビングに置く場合は、生活空間の中でも少し落ち着ける一角を選ぶと良いでしょう。

向きは「南向き」または「東向き」が伝統的に良いとされますが、

現代住宅では方角よりも、日々お参りしやすい環境を優先して問題ありません。

Q2. 位牌の文字色は金色と黒色、どちらが曹洞宗に合いますか?

位牌の文字色は、地域や寺院によって多少異なりますが、曹洞宗では**金色の文字(彫り金)**が一般的です。

金は光明を表し、仏の智慧と慈悲を象徴します。

事前に菩提寺(お付き合いのお寺)に確認すると安心です。

Q3. 掛軸や仏像のお手入れ方法を教えてください。

スタンド型掛軸は、素材によって扱い方が異なります。

- 紙・絹タイプ:柔らかい布やハタキで軽くほこりを払う。濡れた布は避ける。

- アクリルタイプ:乾いたクロスで優しく拭く。

- 木製台座:年に数回、乾いた布で軽く拭く。

いずれも、毎日のお参りの際に軽くほこりを払う程度が望ましいです。

強く擦ると金箔や塗装が剥がれる原因になるので注意しましょう。

Q4. 一尊のみ(釈迦如来だけ)を祀っていても問題ありませんか?

はい、曹洞宗では一尊のみ(釈迦如来のみ)をお祀りしていても問題ありません。

釈迦如来は曹洞宗の根本仏であり、「仏教のすべての教えはお釈迦様に帰す」という考え方に基づいています。

本来は、釈迦如来を中心に承陽大師・常済大師を左右に配した三尊形式が望ましいですが、仏壇のスペースや住宅事情などで三尊を並べられない場合、まずは一尊を丁寧にお祀りすることが大切です。

曹洞宗では「心を重んじる」ため、釈迦如来への感謝と礼拝の心があれば十分にご供養になります。